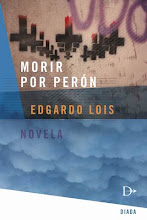

Publicado por Editorial Díada (novedad de septiembre en librerías)

La novela llevó cinco años de lectura y escritura. En ella intenté reflejar mi condición de lector de la historia política reciente de la Argentina. La historia comienza cerca de los años 40 en Boedo y termina luego del Mundial del 78. Si bien tenía una idea básica sobre lo ocurrido en el país en esos años, no contaba con una seguidilla certera de hechos y mucho menos una cronología ajustada de los mismos. A medida que avanzaba con la parte de ficción, que se reparte en la vida de dos personajes, Felipe y El Griego, a lo largo de esos treinta y ocho años de historia, y en la vida de Inés Pagani, Mariano Larra y Roberto Teufelo en una Buenos Aires del 2000, comencé la lectura de muchos libros que trataban, desde distintas ópticas, el lapso histórico de mi interés. Fue a través de esas lecturas que comencé a trabajar en una especie de largo resumen, pleno de citas de documentos, partes de discursos, publicaciones, libros, que fueron dando forma a esa cronología que me faltaba. El resultado fue que terminé apasionado por saber algo más y por poder, ahora sí, tener una pista más clara sobre lo sucedido. Tomé la decisión de no intentar ficcionar esos hechos, sino contarlos como lo haría una persona que leyó y que en consecuencia guarda datos en su memoria. Así encontré la forma, el lugar, para lo histórico en el libro, sólo trabajé la ficción de pequeñas situaciones que tenían que ver con el posible cotidiano de Felipe y El Griego. Seleccioné hechos, era imposible registrar todo, y esto agregado a mi obvia subjetividad; además sería pretensioso pensar que hoy se puede llegar a una totalidad cuando la historia ha sido vivida, pero no ha sido contada, escrita. La verdad, sí, quizás en alguno de los días por venir. Puse el acento en la relación entre Perón y la cúpula de la organización Montoneros, aunque hay además un recorrido por la insurgencia peronista, y un repaso de lo que significó el triunfo de la Revolución Cubana, entre otros muchos temas que hacían a esos años.

Por el lado de la Buenos Aires del 2000, todos los personajes giran alrededor de una librería de viejo, digo que Morir por Perón es una novela sobre libros y sobre la suerte de las bibliotecas que han perdido a su guía espiritual.

Digo también que es una novela que sólo retrata a un demonio, porque decididamente no acepto la teoría de los dos demonios con la que el sistema pretendió lavarse la cara.

No pretendo haber descubierto ninguna verdad, soy un hombre que lee y cuenta algo de lo que lee, algo de lo que imagina; soy una persona más que sabe de la felicidad mientras cuenta historias.

Contratapa

¿Existe una gran Historia que narra los sucesos “exteriores” al individuo y otra pequeña e independiente constituida por los pequeños relatos de lo cotidiano? Morir por Perón, de Edgardo Lois, es una demostración literaria de que esta división que suele aceptarse sin discusiones no existe, porque el destino no es un atajo individual y caprichoso de la vida de cada persona, sino una encarnación particular de la Historia. Por eso, la novela de Lois evita con lucidez darles a los sucesos históricos un tratamiento novelístico y elige, en cambio, respetar el carácter de enumeración explicativa que les corresponde. ¿Por qué quitarles las características propias del relato del pasado cuando éste es la condición de posibilidad de cualquier otro relato, ya sea real o inventado? Los sucesos de la Argentina de que dan cuenta Felipe y El Griego no son independientes de la relación de violencia y sometimiento que se entabla entre Inés Pagani y Roberto Teufelo. La soledad insular de Mariano Larra que lo lleva a atisbar el “afuera” desde la ventana del baño, su doloroso exilio dentro de su propio país no son una conjura del azar, sino una de las múltiples formas de cristalización de la realidad social de la Argentina que produjo una multitud de exiliados que nunca cruzaron la frontera.

Una novela que acierta al restituirle al relato histórico sus características específicas y al mostrar con maestría literaria lo que la Historia puede hacer con el individuo.

Mónica López Ocón

***

Felipe nació unos diecisiete años antes de que la primera bomba cayera sobre la plaza.

Fue pibe cuando el ejército alemán de Hitler devoraba hombres y tierras por toda Europa. Es posible que se haya intrigado cuando, todavía muy chico y con todo el mundo muy metido en la guerra, vio pasar por una Independencia, con plazoleta en el medio, el colectivo que ya no llevaba ruedas de goma sino que corría sobre los rieles del tranvía. No sé si Felipe sabía de gomas, de guerra, de la falta de caucho para abastecer a las tropas aliadas. No creo, pero Felipe podría haberse sorprendido por el sonido o porque tantas personas no podían dejar de mirar hacia la novedad que atronaba las calles de Boedo.

El trueno del colectivo hecho tranvía por esas cuestiones misteriosas del destino y la guerra, casi con seguridad espantó a hipotéticos competidores de billarda. Se podría anotar, sin riesgo de atentar contra la memoria de la vida de Felipe y del barrio, que existió el día en que Felipe apenas escapó del golpe del bochín, hecho con el extremo de un palo de escoba, de la billarda, y que el peligro cercano detonó la queja airada de las vecinas del lugar. Peligros también ofrecían los campeonatos de balero, un bochazo bien puesto podía lograr hasta una doble operación de tabique nasal; pero más adelante el riesgo poco importó a Felipe y se destacó entre los arriesgados cultores del balero. Nunca fue afortunado con las bolitas, y lo fue mucho menos luego de que apareciera, para asombro del barrio, un pibe tucumano, bien morocho y de pelo bien negro y duro. Hasta ahí nada sabía Felipe de ciertas cuestiones políticas que contribuían a que él siempre perdiera sus bolitas y se las llevara el tucumano.

[...] Con el correr de los años sabrá de los grandes desfiles militares, de esos días en que la patria cumplía años. Porque Felipe, cuando todavía era pibe, no se preguntaba qué era la patria, pero sí se lo preguntará, y varias veces, en su futuro de habitante de esta patria argentina. Siempre escuchaba hablar de Domingo, el panadero. Fue su papá quien una vez le contó que Domingo, antes de ser panadero, trabajaba armando los grandes palcos para cuando la patria cumplía años y los soldados marchaban engalanados por la Avenida Alvear.

Felipe también supo de pibe que a veces se producen revoluciones, y que cuando había revolución, mejor quedarse en casa. Escuchó nombres. Primero Castillo, luego, general Rawson, general Ramírez, general Farrell. Fue entonces que, entre tanto escuchar la palabra general pronunciada con mayúscula, entró a tallar un nombre, Perón, pero éste como coronel, o mejor, fueron dos nombres los tallados en pocos años: Perón y Evita. Así Felipe se encontró viviendo en la Argentina del peronismo, del justicialismo de la justicia social en donde los privilegiados eran los niños, y en donde el que nada tenía, consiguió contención y reparo.

Recordará haber escuchado que en la calle, allá por el 43, la gente tenía miedo. El miedo, la idea del miedo quedará rondando por entre su memoria de pibe. Miedo allá por el 43, pero ahora Felipe disfrutaba de su condición de privilegiado. Siempre recordará la cara que tenía su mamá cuando paró el auto frente a la casa. Había escrito una carta a la Fundación Eva Perón, en ella pedía una pelota de cuero con tiento. El señor que bajó del auto preguntó por el pibe, entregó la pelota y una carta puntillosamente firmada por Perón. Felipe no tenía forma de saber que a Mónica, una nena de otro barrio, los juguetes se los hacía el padre, juguetes de madera, porque no se podía comprar de los otros. Fue el papá de Mónica el que dijo que el trabajador debe poder comprar todo aquello que necesita, si lo compra con el dinero que gana no tiene necesidad de que nadie se lo regale. El papá de Mónica no tenía trabajo, él no tenía la libreta peronista.

Felipe no tenía forma de saber que al mismo tiempo que él recibía su pelota de cuero con tiento, otro auto se llevaba al pintor que vivía en uno de los conventillos de la cuadra. Habían venido a buscar al pintor gracias a la palabra comprometida de un vecino del mismísimo pintor, luego, un vecino de los padres de Felipe y en definitiva, un vecino de Felipe, quien desde ese día jugará, hasta que se rompa, con la pelota obsequiada por quien cuida de los privilegiados. Felipe, entonces no sabrá que fueron a buscar al pintor porque rompió, en la calle, sobre Independencia, la foto de Perón y Evita; no sabrá que un vecino lo denunció.

///

Los exámenes se tomaban en un edificio, en uno de los departamentos del primer piso con vista a la calle, ubicado sobre la calle Paraná. Felipe estaba conforme con el curso. Siempre tuvo la sensación de que era algo serio. Alex Raymond era el dibujante de Rip Kirby y de Flash Gordon, era mucho mérito, y él, Felipe, era uno de los que habían tomado el curso de historieta por correspondencia de Alex Raymond. Quizá haya sido el curso de historieta el causante de que Felipe prestara tanta atención a las pintadas callejeras que se sucedían en Buenos Aires. Una curiosidad con su centro de interés en la factura y la ocurrencia. Fue El Griego quien primero le informó del origen de la sigla, que proponía una clara expresión de deseo, ¡Perón vuelve! La letra P contenida por los brazos abiertos de la V corta era deudora de la fórmula ¡Cristo vence!, representada por una cruz entre los brazos abiertos de la V corta. En la mirada atenta de Felipe, en su mirada de historieta que recién comenzaba, apareció la certeza de que los trazos de las pintadas de la historia no se detendrían en la amistosa apropiación peronista del símbolo cristiano. La certeza apareció cuando una mañana encontró en una pared del barrio la P de Perón, pero dentro de una V corta metamorfoseada; a la letra en cuestión le habían crecido patas que caían desde sus manos en alto hasta el renglón imaginario de la pared, así la V de vuelve ya no era tal, sino M recién llegada que informaba un estático muera, sí, ya no vuelva, ahora muera. Cuestiones de la vida y sus invitaciones, se podría fantasear que dijo un Felipe un tanto chistoso.

La metamorfosis no quedó ahí; la pintada sufriría una modificación más. Los partidarios de Perón procedían a tachar la P deshonrada, y a agregar una R de Rojas a la derecha de la otrora V corta devenida en intimidante M. Felipe esperaba una nueva vuelta de tuerca sobre las paredes, pero nada sucedió. Tiempo después se recriminaría haber estado tan despreocupado como para sólo estar pendiente de los trazos de las pintadas, y no haberse detenido en sus significados.

[...] Felipe, ante todo, pertenecía al barrio, primero era de Boedo y de su grupo de amigos del barrio, y luego, como segunda pertenencia, estaba el colegio, en eterno segundo puesto. Era casi un imposible que alguien de la barra del colegio entrara o tan solo visitara a la sociedad constituida a base de exclusividad boedense; y en cambio, sí era posible que alguien del barrio, alguien destacado o en vías de destacarse entre los pensamientos del presentador, de aquel que lleva al amigo a otro lugar porque el pibe es de oro, de primera, de confianza, obtuviera un pase abierto para extranjeros bienintencionados. Para ser de la barra, para gozar de la pertenencia, había que entender que aquello que le pasara a uno de sus integrantes le pasaba a todos. Luego, El Griego era de la barra de Boedo por derecho adquirido a través de vivienda y callejeadas con hermanos, y era él el único que cruzaba el puente que llevaba hasta el segundo grupo de Felipe.

Yo vi los aviones desde el tanque de agua de mi casa y quería que lo mataran, porque mi papá quería que lo mataran y mi mamá también, pero después, al otro día, había mucha gente muerta, pobre gente, y entonces no me aguanté y lloré atrás de la parecita del tanque de agua, para que no vieran los viejos, así le dijo a Felipe en el momento justo. Después, con los años, se dará cuenta de que fue su alegría ignorante de purrete ante tanta muerte, la causante de que él, El Griego, se parara, casi al instante, en la otra vereda, la opuesta a la de mamá y papá. El Griego, adhirió al peronismo por curiosidad, por ser testigo de tanto grito entre la gente de la calle, de tanta resistencia, pero ante todo, por haberse sentido tan mal después de haber festejado el zumbido de los Glosters cuando estaba subido al tanque del agua de su casa.

Felipe y El Griego no serán los únicos pibes del barrio que comenzarían a preguntarse por qué pasaba lo que pasaba. La proscripción del peronismo, la prohibición de nombrar a Perón, o la mismísima lluvia de bombas y metralla sobre la Plaza de Mayo, bien valía unas preguntas; a muchos no les cerraba que los supuestamente buenos pudieran ser tan malos.

.jpg)

.jpg)